Penanganan

Bedah pada Pankreatitis Terinfeksi

Alldila Hendy PS, Novi Kurnia, Agi

Satria Putranto*

*Divisi Bedah Digestif Departemen

Ilmu Bedah RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo

Berdasarkan beberapa

literatur, 15-30% dari semua pankreatitis dapat berkembang menjadi nekrosis

pankreatitis terinfeksi atau Infected

Pancreatitis Necrosis (IPN), yang apabila tidak tertangani dengan baik dapat

berakibat sepsis. Risiko mortalitas dari 40-70% pankreatitis terinfeksi lebih

besar 20% daripada pankreatitis yang steril atau tidak terinfeksi. Patogen yang

paling umum ditemukan pada nekrosis pankreatitis terinfeksi adalah bakteri gram

negatif, yaitu Escherichia coli,

diikuti bakteri gram positif, bakteri anaerob dan terkadang terdapat infeksi

jamur terutama pada pasien dengan riwayat penggunaan antibiotik jangka panjang.

Diagnosis IPN dapat ditegakkan dengan CT Scan berdasarkan keberadaan gas

retroperitoneal atau kultur positif pada necrotic

fine needle aspirates (FNA).

Penanganan gold standard pada IPN adalah tindakan

pembedahan. Tindakan pembedahan terbukti menurunkan angka mortalitas hingga 20%.

Sedangkan pada nekrosis pankreatitis steril, terapi pilihan yaitu manajemen

konservatif kecuali terdapat perburukan klinis meskipun terapi maksimal atau terjadi

pankreatitis akut fulminan.

Tabel indikasi

dan kontraindikasi open necrosectomy

Timing of Surgery

Tindakan pembedahan

harus memperhatikan waktu-waktu tertentu, yaitu tidak direkomendasikan sebelum

14 hari setelah awitan penyakit, kecuali ada indikasi khusus seperti Multi Organ Failure (MOF) yang tidak

menunjukkan perbaikan meskipun dengan terapi maksimal dan apabila terdapat

sindrom kompartemen abdomen. Waktu pembedahan yang direkomendasikan adalah

diatas 2-3 minggu setelah awitan penyakit timbul atau selambat-lambatnya lebih

dari 4 minggu, karena diharapkan proses nekrosis sudah tidak meluas dan tampak jelas batas antara daerah nekrosis dengan

yang sehat, sehingga daerah nekrosis dapat ditentukan untuk direseksi dan dapat

membantu menurunkan risiko perdarahan.

Tindakan

Pembedahan

Terdapat empat prinsip teknik

dalam tindakan pembedahan (open

necrosectomy) pada pankreatitis terinfeksi, yatiu:

1.

Nekrosektomi dikombinasikan dengan Open Packing

2.

Relaparotomi bertahap terencana dengan lavage berulang

3.

Lavage

tertutup

berkelanjutan pada lesser sac dan

retroperitoneum

4.

Teknik closed packing

Nekrosektomi secara

klasik harus dilakukan secara open

surgery. Debridemant yang adekuat

biasanya akan memberi hasil yang baik, sehingga cukup satu kali operasi saja.

Insisi garis tengah longitudinal dapat dilakukan sehingga seluruh ruang abdomen

dapat diakses, memungkinkan irigasi seluruh ruang abdomen, dan dapat dilakukan

ileostomi diversi jika nekrosis melibatkan area gastrokolika. Setelah memasuki

ruang abdomen, ligamen gastrokolika dan duodenokolikan dipisahkan mendekati

kurvatura yang paling lebar dari perut sehingga akan tampak pankreas. Ketika

sudah dapat memfokuskan bagian yang nekrosis lalu segera dilakukan debridemant. Tindakan nekrosektomi

terbuka (open necrosectomy) harus

menghindari kesalahan dalam pengangkatan jaringan yang masih vital dan

mengurangi komplikasi perdarahan yang berlebih. Setelah semua dilakukan,

pastikan debris telah dibersihkan dari ruang retroperitoneal dengan lavage beberapa liter normal salin.

A. Teknik

Nekrosektomi Dikombinasikan dengan Open

Packing

Teknik ini dilakukan berdasarkan

prinsip reoperasi berkelanjutan, dengan lavage

terbuka pada area nekrosis. Eksplorasi manual dan inspeksi visual pada

daerah semua ruang peritoneal dilakukan melalui insisi subkostal kiri untuk

menentukan luasnya nekrosis. Setelah debridemant,

lesser sac dipasang sejenis cincin

dengan bahan non-adherent untuk

melindungi permukaan intestinal yang berdekatan dan mencegah luka, kemudian

dikemas. Kateter jejunostomi dipasang sebagai jalur pemberian nutrisi. Abdomen

dibiarkan terbuka bersama dengan drain yang telah terpasang dan pasien kembali

lagi ke kamar operasi tiap 24 – 48 jam untuk debridemant disertai pengemasan kembali (repacking) sampai tidak ada lagi nekrosis dan tampak jaringan

granulasi sehat. Setelah itu abdomen yang sebelumnya dibiarkan terbuka dapat

ditutup, dengan atau tanpa lavage pada

rongga peritoneum.

B. Teknik

relaparotomi bertahap terencana dengan lavage

berulang

Setelah memasuki ruang peritoneal

melalui insisi garis tengah secara vertikal lalu telusuri hal-hal berikut: eksplorasi

secara sistematik dan inspeksi visual seluruh bagian pankreas serta eksplorasi

untuk menentukan seberapa luas nekrosis pada kedua saluran parakolika, bagian

akar usus besar mesenterika di bawah mesokolon transversum dan jaringan

suprapanreatic retroperitoneum. Memasuki lesser

omental sac, dapat dilakukan melalui ligamen gastrokolika ditelusuri secara

manual untuk mengidentifikasi kavitas apakah mengandung nekrosis di dalam lesser sac. Setelah ruang nekrosis

terpapar, dilakukan nekrosektomi kemudian diikuti dengan irigiasi ekstensif

pada daerah yang terdapat debris lalu dinding abdomen ditutup hingga fascia. 48

jam kemudian dilakukan reoperasi dengan teknik yang sama, dan dilakukan lagi

dengan interval 48 jam hingga nekrosis tidak ada lagi. Kemudian ditutup secara

definitif dengan terpasang drain diatasnya. Drain diletakan sepanjang dibawah

hepar dan posterior dari fleksura hepatika di sisi kanan dan posterior dari

fleksura inferior splenic hingga sisi kiri limpa.

C. Teknik

Lavage tertutup berkelanjutan pada lesser sac dan retroperitoneum

Setelah memasuki ruang peritoneal

melalui insisi garis tengah secara vertikal, lesser sac dibuka dengan memisahkan ligamen duodenokolika dan

gastrrokolika mendekati kurvatura terbesar perut dibagian inferior dari

pembuluh darah gastroepiploika. Semua cairan yang terkumpul dibuka dan dievakuasi

dengan suction. Debridemant pada pankreas nekrosis dilakukan dengan blunt digital dissection. Setelah debridemant pada lesser sac, jaringan nekrosis secara sistematis dilihat pada daerah

retroperitoneum dibelakang kolon transversum, ascending dan descending,

lalu dibawah menuju Gerota’s fascia

dan semua nekrosis dibersihkan dengan blunt

dissection. Setelah nekrosektomi, area panrkeas dan ruang retroperitoneal

diirigasi dengan normal salin. Setelah irigasi dan hemostasis, empat kateter

drainase (dua tipe double-lumen Salem ukuran

20-24 Fr dan dua tipe single-lumen

karet silikon ukuran 28-32 Fr) yang akan dipasang masing-masing sisi sejumlah dua

kateter, yang langsung berhubungan dengan sisi kontralateral dari ruang

peripankreatik dan diletakkan dengan kateter tip pada kepala dan ujung ekor

pankreas, dibelakang kolon ascending dan

descending. Lumen yang berukuran

kecil digunakan untuk aliran kedalam lavage

sedangkan ukuran besar untuk aliran keluar. Setelah meletakan drainase,

lalu ligamen duodenokolika dan gastrrokolika dijahit bersama untuk menciptakan lavage tertutup. 35 sampai 40 Liter

cairan lavage digunakan pada hari

pertama, volume dapat dikurangi tergantung pada tampilan keluaran cairan dan

klinis. Drainase dapat dilepas dalam 2-3 minggu berikutnya.

D. Teknik

dengan Closed Packing

Tujuan teknik

ini adalah untuk melakukan operasi cukup satu kali saja dengan cara debridemant dan melepaskan jaringan

nekrosis yang terinfeksi. Tujuan lainnya adalah meminimalisir kebutuhan operasi

berulang dan drainase pankreas yang berlanjut. Biasanya ruang peritoneal

dimasuki melalui insisi garis tengah secara vertikal yang dapat memberikan

pajanan lebih baik dan penempatan drainase yang optimal. Kolon transversum diangkat

kearah depan dan mengakses lesser sac dengan

melalui mesokolon sebelah kiri. Saat nekrosis sangat luas, akan terdapat

benjolan pada sisi kiri mesokolon akibat proses nekrosis luas tersebut. Setelah

menemukan sekumpulan cairan dan jaringan nekrosis maka segera evakuasi dan kirim

untuk dilakukan kultur. Apabila nekrosis meluas hingga ke sisi kanan lesser sac, perlu dilakukan insisi pada

mesokolon sebelah kanan, pembuluh darah kolika media diklem, dijahit dan dipisahkan.

Nekrosektomi dilakukan secara tumpul dengan jari atau dengan spons. Setelah

seluruhnya dilakukan nekrosektomi/

debridemant, pankreas diirigasi dengan beberapa liter normal salin.

Berikutnya, Penrose drainase digunakan untuk mengemas secara luas. Jumlah

drainase ini tergantung ukuran dari ruang kavitas pasca tindakan debrideman,

dan akan dilepas 5-7 hari setelah pasca operasi. Bila drainase dipasang dengan

jumlah lebih dari satu maka dapat dilepas satu hari satu drain hingga

seterusnya. Kemudian insisi di abdomen ditutup.

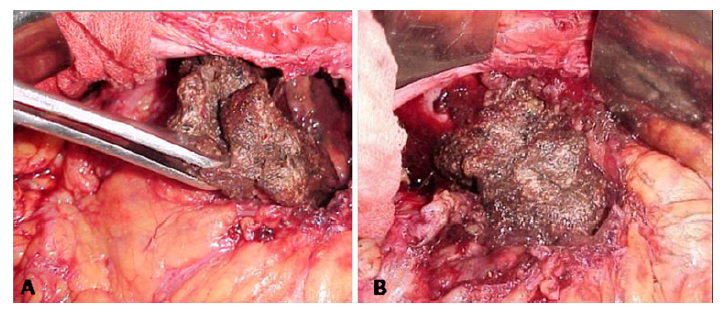

Gambar open necrosectomy

Keuntungan

dan Kekurangan Teknik-Teknik Open

Necrosectomy

Teknik operasi “Open Packing” dan “relaparotomi bertahap

terencana dengan lavage berulang”

dihubungkan dengan penurunan secara signifikan angka rekurensi sepsis abdominal

pasca tindakan operasi tersebut dibandingkan dengan single necrosectomy. Namun bagaimanapun juga kedua teknik itu

memanipulasi secara berulang sebelum penutupan dinding abdomen sehingga

meningkatkan insidensi komplikasi pasca operasi secara signifikan. Terdapat

korelasi antara pembedahan intervensi berulang dengan tingginya insidensi

fistula usus besar, fistula pankreas, obstruksi gaster, hernia insisional dan

perdarahan dari kavitas yang dilakukan debridemant

berulang sehingga terjadi komplikasi iatrogenik dibandingkan dengan teknik lavage tertutup berkelanjutan dan teknik

“closed packing”

Teknik operasi yang

paling sering dilakukan adalah “nekrosektomi dengan lavage tertutup berkelanjutan pada lesser sac”, karena perbedaan utama dari teknik-teknik yang ada

bahwa evakuasi debris dan cairan inflamasi secara berulang hingga bersih dapat

meningkatkan keberhasilan sehingga reoperasi dapat jarang dilakukan dan

menurunkan insidensi fistula.

Tindakan

Pembedahan Nekrosektomi Minimal Invasif

Terdapat dua tindakan

pembedahan dengan cara minimal invasif, yaitu minimal access retroperitoneal pancreatic necrosectomy (MARPN) dan video-assisted retroperitoneal debrideman

(VARD). Kedua prosedur tersebut dilakukan dengan bantuan secara radiologi

dalam menggunakan kateter drainase.

Pada MARPN, nephroscope dimasukan menuju sediaan

yang terinfeksi setelah dilakukan pelebaran jalur drainase hingga ukuran 30 Fr

dengan bantuan flouroskopi. Debrideman dibawa keluar menggunakan irigasi jet

dan alat suction. Prosedur ini

diulang jika pasien gagal mengalami perbaikan dan dicurigai masih terdapat sisa

nekrosis terinfeksi, biasanya tiga sampai lima kali dibutuhkan untuk mencapai

nekrosektomi yang adekuat. Beberapa literatur dengan studi kohort, MARPN

terbukti lebih baik dalam menurunkan angka mortalitas dan kompliksi

dibandingkan dengan nekrosektomi terbuka.

Teknik VARD dilakukan

dengan cara membuat insisi 5 cm di subcostal pada bagian tubuh kiri di dekat

titik keluar drain perkutaneus. Lalu drain menelusuri hingga mendekati sediaan

yang terinfeksi, kemudian dibersihkan dengan suction dan forsep panjang, sebuah kamera laparoskopi digunakan

melalui insisi yang telah dibuat sebelumnya. Sistem kamera laparoskopi ini

membantu sebagai penunjuk jalan dan memberikan gambaran visual secara jelas

pada bagian yang akan dinekrosektomi.

Endoskopi transluminal

drainase atau nekrosektomi adalah teknik yang dikembangkan berdasarkan teknik

diatas. Dengan bantuan endoskopi, gaster atau dinding duodenum dipungsi atau

ditembus untuk mencapai dinding yang nekrotik. Lalu dimasukan kateter nasocystic

kedalam ruangan nekrotik tersebut untuk dilakukan irigasi berkala.

Percutaneus

catheter drainage (PCD), merupakan langkah pertama pada

pendekatan penanganan pankreatitis terinfeksi sebelum melangkah ke langkah

selanjutnya, yaitu nekrosektomi minimal invasif. Kateter dimasukan dapat dengan

bantuan CT-Scan maupun dengan USG, namun penggunan USG sangat bergantung dengan

operator, dan gambar tampak tidak optimal sebagai penanda. Lokasi tempat

memasukan kateter PCD melalui rute retroperitoneal sebelah kiri atau kanan

tergantung kumpulan nekrosis terinfeksi berada dimana. PCD yang dilakukan secara

dini dapat meningkatkan kondisi pasien, dimana 33% pasien hanya membutuhkan

tindakan PCD dan hanya 17% berlanjut kepada nekrosektomi minimal invasif. Hasil

positif pada FNA selama 2-3 minggu pertama akan menjadi dasar untuk tindakan PCD, walaupun

PCD yang dini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan kondisi

steril pankreatitis menjadi terinfeksi.

Terapi

Antibiotik

Penggunaan antibiotik

spektrum luas untuk mengurangi angka infeksi cukup terbukti, namun tidak

meningkatkan angka harapan hidup. Bagaimana pun juga, pemberian antibiotik

dengan penetrasi yang baik, seperti carbapenem, quinolon dan metronidazole,

penting untuk mencegah infeksi pada pankreatitis tidak terinfeksi atau steril.

Lamanya pemberian antibiotik masih dalam perdebatan, secara umum antibiotik

dapat diberikan selama 2 minggu karena apabila diberikan hingga lebih dari 4

minggu dapat menyebabkan terjadinya infeksi jamur.

Algoritma

Penanganan Pankreatitis Terinfeksi

Referensi

1.

Vasiliadis K, dkk. The role of open necrosectomy in the current

management of acute necrotizing pancreatitis: a review article. Hindawi

Publishing Corporation. 2013; 32(4):1-10.

2.

Da Costa, dkk. Staged multidisciplinary step-up management for necrotizing pancreatitis. BJS. 2014; 101: 65-79.

3.

Nilesh, Agarwal P, Gandhi V. Management of severe acute pancreatitis.

Indian J Surg. 2012; 74(1):40-6.

4.

Wronski M, dkk. Ultrasound-guided percutaneous

drainage of infected pancreatic necrosis. Surg Endosc. 2013;

27:2841-8.

5.

George HS, dkk. Current trends in the

management of infected necrotizing pancreatitis. Bentham Science Publishers. 2010; 10: 9-145