Penatalaksanaan Awal pada Kasus Gastroskisis

Ridho Ardhi Syaiful, Novi Kurnia, Alldila Hendy PS, Aris

Ramdhani, Dennis William Pratama, Bayu Agung Alamsyah

Departemen Ilmu Bedah, FKUI/RSCM,

Jakarta, Indonesia, September 2014

ILUSTRASI

KASUS

Bayi perempuan dirujuk ke RSCM karena lahir dengan

usus terburai di luar rongga perut sejak 3 jam SMRS. Pasien lahir dengan Sectio Caesaria, cukup bulan, BBL 2.900

gram, AS 8/9. Pasien merupakan anak ketiga, tidak ada riwayat kelainan

kongenital pada keluarga. Ibu pasien ANC tidak teratur di bidan. Riwayat sakit

dan konsumsi rokok selama kehamilan disangkal.

Pasien dibawa dalam kondisi tampak sakit sedang,

suhu 36,8oC, pernapasan 48x/menit, nadi 136 x/menit dengan CRT>3”.

Terlihat gaster sampai colon transversum terburai tertutup kassa lembab. Pasien

dihangatkan, diberi O2 1 L/menit. Defek abdomen ditutup dengan urine bag. Pasien diberikan antibiotik, dipasang OGT. Pada hari ke-2

perawatan dilakukan pemasangan blood bag.

Penutupan defek dilakukan pada hari ke-7 perawatan. Pasca tutup defek pasien

dirawat di PICU, setelah kondisi stabil, pasien dipindahkan ke ruang rawat

bedah anak. Selama perawatan tidak ada instabilitas suhu, tidak sesak, tidak

desaturasi, urine output > 1 cc/kg/jam. Pasien sudah minum per oral dengan

toleransi minum baik. Pasien sudah rawat jalan.

TINJAUAN

PUSTAKA

Defek dinding abdomen kongenital merupakan penyakit

dengan spektrum yang luas, termasuk gastroskisis, omfalokel, prune belly syndrome, dan kelainan

lainnya. Perbandingan berbagai jenis defek dinding abdomen kongenital dapat

dilihat pada tabel 1.

Gastroskisis dan omfalokel adalah dua jenis defek

dinding abdomen kongenital yang paling sering ditemukan.1 Gastroskisis

adalah defek paraumbilikal pada dinding abdomen anterior yang menyebabkan

herniasi visera abdomen di luar rongga abdomen. Omfalokel adalah defek pada midline dinding abdomen ventral dimana

lapisan otot abdominal, fasia, dan kulit tidak terbentuk, sehingga visera hanya

ditutupi peritoneum dan membran amnion.

Kedua kelainan ini memiliki etiologi yang berbeda.

Gastroskisis disebabkan oleh insufisiensi vaskular selama pembentukan dinding

abdomen anterior. Sesuai teori ini, salah satu faktor risiko gastroskisis

adalah paparan terhadap zat-zat yang dapat menyebabkan insufisiensi vaskular

selama trimester pertama kehamilan seperti obat-obatan vasoaktif, asap rokok,

narkoba, dan toksin lingkungan lainnya. Faktor risiko lainnya termasuk usia ibu

muda, status sosioekonomi rendah, ANC yang kurang baik, serta primigravida.

Gastroskisis seringkali disertai atresia intestinal, yang juga berhubungan

dengan insufisiensi vaskular, ataupun malrotasi. Omfalokel disebabkan oleh

gangguan penutupan lipatan pada usia

kehamilan 3-4 minggu. Sesuai dengan etiologinya, omfalokel seringkali disertai

kelainan kongenital lainnya, terutama pada midline.

Sebagian besar mortalitas pada omfakel berhubungan dengan kelainan penyerta

pada jantung atau kromosom. 1,2

Diagnosis dapat dilakukan pada masa prenatal. Defek

dinding abdomen dapat terdiagnosis selama pemeriksaan ANC melalui USG pada

trimester kedua atau ketiga (sensitivitas 60-75%, spesifisitas 95%). Pada

minggu ke-6 kehamilan terjadi herniasi fisiologis dari visera. Usus kembali ke

dalam rongga abdomen pada minggu ke-10 sampai ke-12 kehamilan seiring dengan

penutupan dinding abdomen. Gastroskisis dapat terdiagnosis pada USG mulai

minggu ke-12 kehamilan, akan terlihat hernia free-floating tanpa kantong dengan insersi korda umbilikalis yang

normal. Visera seringkali edema dan tebal sehingga terlihat gambaran

hiperekogenik berbentuk seperti kembang kol atau terdapat tepi yang kasar.

Gambaran ini dapat dibedakan dengan omfalokel, dimana terlihat hernia

terbungkus kantong dengan korda umbilikalis pada bagian puncak kantong.4,5,6

Diagnosis pascanatal cukup jelas dengan inspeksi defek. 2,7

Manajemen awal dilakukan sesuai prinsip ABC.

Dekompresi lambung penting dilakukan untuk mencegah distensi traktus

gastrointestinal serta aspirasi. Setelah resusitasi berhasil dan pasien stabil,

dilakukan evaluasi defek abdomen. Terdapat perbedaan dalam manajemen antara

kasus gastroskisis dengan omfalokel.8

Diperlukan perhatian khusus pada pasien dengan gastroskisis

untuk mencegah kehilangan panas dan evaporasi dari visera yang terekspos dengan

kontrol suhu lingkungan dan pemasangan bag

menutupi defek. Perlu dilakukan penilaian pada dasar pedikel vaskular

mesenterik usus yang mengalami herniasi, cegah puntiran dengan mereduksi visera

dalam posisi vertikal dan cegah strangulasi akibat ukuran defek yang terlalu

kecil.1,2 Oklusi vena mesenterik akan menyebabkan edema usus yang

kemudian nyebabkan ileus, menghambat kontraktilitas usus, serta meningkatkan

permeabilitas usus sehingga dapat terjadi translokasi bakteri dan sepsis.1,9

Pada omfalokel membran penutup visera perlu dijaga agar tetap intak dan

lembab. Stabilisasi kantong untuk mencegah trauma. Bila kantong omfalokel

ruptur, visera yang terpapar ditangani seperti gastroskisis. Jika kondisi

pasien dengan omfalokel stabil, perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan

kelainan penyerta.1,2

Pada gastroskisis

dan omfalokel, tujuan

utama adalah reduksi visera yang

mengalami herniasi masuk

kembali ke dalam

abdomen dan untuk menutup fasia serta kulit untuk

menciptakan dinding abdomen yang solid dengan umbilikus yang relatif normal.

Tindakan yang dapat dilakukan bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis

defek, ukuran bayi serta ada tidaknya kelainan lain yang berhubungan.8

Sesegera mungkin setelah resusitasi awal dan

stabilisasi, pasien dengan gastroskisis dilakukan operasi untuk penutupan

primer atau pemasangan silo dan

reduksi bertahap bila penutupan primer tidak memungkinkan. Keputusan apakah

pasien dapat mentoleransi reduksi tergantung pada tekanan intraabdomen.1,2,8

Tekanan intra abdomen yang tinggi akan menyebabkan gangguan compliance toraks, menghambat ekspansi

paru, mengganggu aliran balik dan sirkulasi sistemik.10 Tekanan

intra abdomen < 20 mmHg dan/atau Splanchnic

Perfusion Pressure > 43 mmHg intra operatif berkorelasi dengan

kesuksesan penutupan defek tanpa komplikasi.1,11 Penutupan defek

abdomen dilakukan menurut teknik Robert Gross, dengan pembuatan flap kulit melalui insisi pada bagian lateral

abdomen.12

Pada omfalokel yang relatif kecil, penutupan primer

dapat dilakukan dengan insisi membran omfalokel, reduksi hernia visera dan

penutupan fasia dan kulit. Ketika penutupan primer tidak dapat dilakukan, salah

satu cara konservatif yang dapat dilakukan adalah mengoles permukaan kantong

omfalokel dengan silver sulfadiazine untuk

merangsang epitelisasi. Setelah epitelisasi lengkap, dilakukan kompresi dengan

plester elastik untuk mereduksi isi kantong secara gradual, kembali ke rongga

abdomen.13 Untuk omfalokel yang besar dapat juga dilakukan reduksi

bertahap dengan penggunaan Silo bag.2

Pasca operasi, perlu diperhatikan dukungan

respirasi, nutrisi, serta pencegahan infeksi dengan perawatan luka dan

penggunaan antibiotik.1,2 Pada anak jenis pernapasan abdominotorakal

bersifat dominan, penutupan defek dinding abdomen akan menyebabkan peningkatan

tekanan intra abdomen yang kemudian akan mengganggu pernapasan sehingga

ventilator perlu dipasang. Dukungan nutrisi juga berperan penting. Immediate Enteral Nutrition setelah 24

jam pasca operasi dapat memacu motilitas usus yang terganggu akibat edema dan

mencegah malnutrisi.9 Pasien boleh makan per oral distensi abdomen

dan produksi NGT berkurang, serta mulai ada pasase feses.1

Prognosis pada pasien gastroskisis bergantung pada

kondisi visera yang terekspos, penebalan dinding usus > 3mm, dan dilatasi

usus > 17mm saat lahir berhubungan dengan prognosis lebih buruk.14

Pada pasien dengan omfalokel, survival

rate mencapai 70-95% tergantung pada usia kehamilan, ukuran defek, dan ada

tidaknya anomali lain, terutama kelainan jantung atau kromosom.1

Secara umum, pasien dengan gastroskisis memiliki prognosis yang lebih baik

daripada pasien dengan omfalokel. Survival

rate gastroskisis mencapai 90-95%.2 Pada jangka panjang, pasien

yang menjalani repair dengan skin flap berisiko mengalami hernia

ventralis.15

PEMBAHASAN

Penanganan

pertama dilakukan sesuai prinsip ABC, dengan pemberian oksigen, pemberian cairan intravena

dan menghambat kehilangan air melalui penguapan dari defek

abdomen. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama

adalah pemasangan urine bag untuk menutup defek abdomen. Bag ini berfungsi untuk mencegah penguapan berlebihan dan

dehidrasi, mencegah infeksi, serta edema visera. Bag sebaiknya transparan sehingga kondisi visera dapat dipantau. Pemasangan OGT dilakukan untuk mencegah

aspirasi serta untuk

dekompresi agar tidak terjadi dilatasi usus yang berlebihan, kemudian dapat

dipasang kateter urin untuk menilai urine output sebagai parameter pemantauan status hidrasi pada pasien. Pada pasien ini

ditentukan target rehidrasi adalah produksi urin mencapai 1-2 cc/kgBB/jam. Setelah resusitasi berhasil, defek dinding abdomen dapat dievaluasi

untuk tindakan selanjutnya.

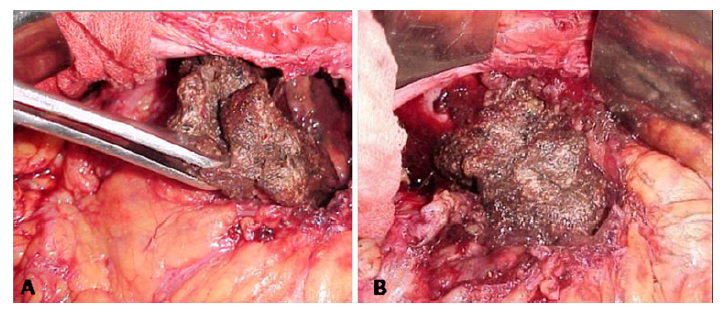

Setelah pasien

stabil, tindakan korektif dapat dilakukan. Pada pasien ini dilakukan pemasangan Blood Bag (sebagai alternatif Silo Bag) dalam posisi vertikal untuk mencegah kinking pada mesenterium serta membantu reduksi visera ke dalam

rongga abdomen. Setelah diperkirakan dapat dilakukan reduksi visera dengan

tekanan intraabdomen yang tidak terlalu tinggi, dapat dilakukan penutupan defek

secara definitif.

Tujuan

utama dalam manajemen operatif pada pasien dengan gastrokisis adalah mereduksi visera yang mengalami

herniasi agar masuk kembali

ke dalam rongga abdomen

dan menutup fasia serta kulit untuk menciptakan dinding abdomen

yang solid dengan umbilikus yang relatif normal. Setelah dilakukan operasi,

pasien harus dirawat di PICU untuk pemantauan ketat, tanda vital, status hidrasi, nutrisi dan

penyembuhan luka pascaoperasi. Pada hari rawat ke-7 pascaoperasi, pasien hemodinamik stabil. Telah dicoba diet enteral dan toleransi minum baik, produksi OGT

jernih, dan produksi feses sudah ada sehingga pasien sudah dapat rawat jalan.

DAFTAR

PUSTAKA

1. Klein

MD. Congenital defects of the abdominal wall. In: Coran AG, Caldamone A, Adzick

NS, Krummel TM, Laberge JM, Shamberger R (eds). Pediatric surgery. 7th

ed. Philadelphia: Mosby; 2012.

2. Wilson

RD, Johnson MP. Congenital abdominal wall defects: an update. Fetal Diagn Ther

2014;19:385-98.

3. Kumar

P. Gastrochisis. In: Kumar P, Burton BK (eds). Congenital Malformations.

Chicago: McGraw-Hill; 2008.

4. Ragarwal.

2005. Prenatal diagnosis of anterior abdominal wall defect: Pictorial essay.

Ind J Radiol Imag;15:3:361-372

5. Blazer

S, Zimmer EZ, Gover A, Bronshtein M.

Fetal omphalocele detected early

in pregnancy: associated anomalies and outcomes. RSNA. 2004;232:191-5.

6. Grigore

M, Iliev G, Gafiteanu D, Cojocaru C. The fetal abdominal wall defects using 2D

and 3D ultrasound: Pictorial essay. Med Ultrason. 2012;14(4):341-7.

7. Hunter

A, Soothill P. Gastroschisis—an overview. Prenat Diagn 2002;22(10):869–73.

8. Ledbetter

DJ. Gastroschisis and omphalocele. Surg Clin N Am 2006;86:249–60.

9. Moore-Olufemi

SD, Padalecki J, Olufemi SE, Xue H, Oliver DH, Radhakrishnan RS, et al.

Intestinal edema: effect of enteral feeding on motility and gene expression. J

Surg Res. 2009 Aug;155(2):283-92.

10. Chaplunik

S, Suk P, Vlcek P, Korbicka J, Veverkova L, Masek M, et al. Intraabdominal

pressure and perfusion of splanchnic organs following major surgeries in the abdominal

cavity. Scripta Medica. 2006 June;79(2):85-92.

11. McGuiden

RM, Mullenix PS, Vegunta R, Pearl RH, Sawin R, Azarow KS. Splanchnic perfusion

pressure: a better predictor of safe primary closure than intraabdominal

pressure in neonatal gastroschisis. J Pediatr Surg. 2006 May;41(5):901-4.

12. Gross

RE. A new method for surgical treatment of large omphaloceles. Surgery.

1948;24:277-92.

13. Blazer

S, Zimmer EZ, Gover A,

Bronshtein M. Fetal omphalocele detected early in

pregnancy: Associated anomalies and outcomes. 2004. RSNA;232:191-195.

14. Baerg

J, Kaban G, Tonita J, Pahwa P, Reid D. Gastroschisis: a sixteen-year review. J

Pediatr Surg. 2003;38(5):771–4.

15. Swartz

KR, Harrison MW, Campbell JR, Campbell TJ. Ventral hernia in the treatment of

omphalocele and gastroschisis. Ann Surg. 1985 Mar;201(3):347-50.